Histoire de la Calligraphie Arabe

Histoire de la calligraphie Arabe. Les styles calligraphiques arabes se sont développés dès les premiers temps de l'islam1, avec la diffusion des livres de tous types dans l'aire géographique de dar al-islam. .

La calligraphie arabe est un art ancien qui remonte aux débuts de l'Islam, au VIIe siècle. Les premières personnes à utiliser la calligraphie étaient les scribes musulmans qui transcrivaient le Coran. Cet art a rapidement évolué, intégrant divers styles comme le coufique et le naskh, chacun ayant ses propres caractéristiques. Au fil des siècles, la calligraphie arabe est devenue une forme d'expression artistique, transcendant la simple écriture pour devenir une véritable œuvre d'art. Elle a été utilisée non seulement dans les manuscrits religieux, mais aussi sur des monuments, des poteries et d'autres objets artistiques. Aujourd'hui, la calligraphie arabe est célébrée dans le monde entier, étant un symbole de culture et d'identité dans le monde islamique. Les maîtres calligraphes continuent de pratiquer et d'innover, préservant ainsi cette tradition vivante et riche.

On divise généralement les calligraphies arabes en deux groupes facilement distinguables :

les écritures coufiques (ou kufiques), qui se caractérisent par leur caractère anguleux ;

les écritures cursives (naskhi), beaucoup plus arrondies.

Toutefois, cette distinction sur un plan historique est très contestable : les deux systèmes coexistent, avec chacun de nombreuses variantes.

Les différents styles

L'écriture la plus ancienne et la plus simple est le hijazi. Il s'agit d'une calligraphie simple, cursive, où les diacritiques, c’est-à-dire les notations des voyelles courtes sont rarement indiquées, et prennent alors la forme de petits traits2. Elle a cours à la fin du viie et au viiie siècle principalement, et se retrouve dans les premiers manuscrits du Coran et des inscriptions lapidaires.

Le coufique

Une seconde écriture, coufique, se développe au ixe siècle. Plus évoluée, plus soignée et plus calibrée, elle se distingue par une ligne horizontale très marquée, un rythme et une aération du texte visibles. Les voyelles sont parfois notées, sous forme de points rouges, et les consonnes, auparavant mal différenciées, sont parfois agrémentées de tirets pour rendre les textes plus lisibles. On connaît notamment cette écriture grâce à la découverte d'un corpus de Coran à la Grande Mosquée de Kairouan, en Tunisie, mais elle apparaît aussi sur des monnaies.

À partir du xe siècle, l'écriture se diversifie. On attribue en général à l'Iran oriental une écriture parfois coufique, mais parfois plus douce, avec des hampes très hautes, telle qu'on la voit sur les plats en céramique samanides. L'épaisseur des lettres varie beaucoup.

Une page de Coran du xiie siècle en coufique andalou.

Au Maghreb, la taille du calame plus en pointe permet d'obtenir une uniformité du trait caractéristique. Les lettres au-dessous de la ligne forment une courbe. L'utilisation d'une encre de couleur différente pour les voyelles est également typique de la région.

Une variante de ce style est l'écriture andalouse, de plus petites dimensions et plus serrée.

Si ces deux écritures sont coufiques, ce style commence à être mis un peu à l'écart, du fait de son caractère peu pratique. Le coufique est utilisé encore pour les en-têtes de Corans ou certaines inscriptions monumentales, mais le naskhi tend à prendre le dessus pour les textes plus longs. Le kufique se prête pourtant très bien à l'ornementation, c'est pourquoi plusieurs styles ornementaux sont encore développés.

En Égypte fatimide, une caractéristique de l'écriture tient à faire remonter un élément de S inversé qui normalement se situe sous la ligne. On appelle ce style le « coufique folié ».

En al-Andalus, notamment dans les travaux de la Grande Mosquée de Cordoue, les lettres se terminent par des demi-palmettes, une tendance que l'on retrouve en Iran et en Égypte fatimide et qui prend le nom de « coufique fleuri » lorsque l'écriture prend un tour extrêmement décoratif. elle en devient parfois quasiment illisible, comme sur le cénotaphe de Siraf (1133).

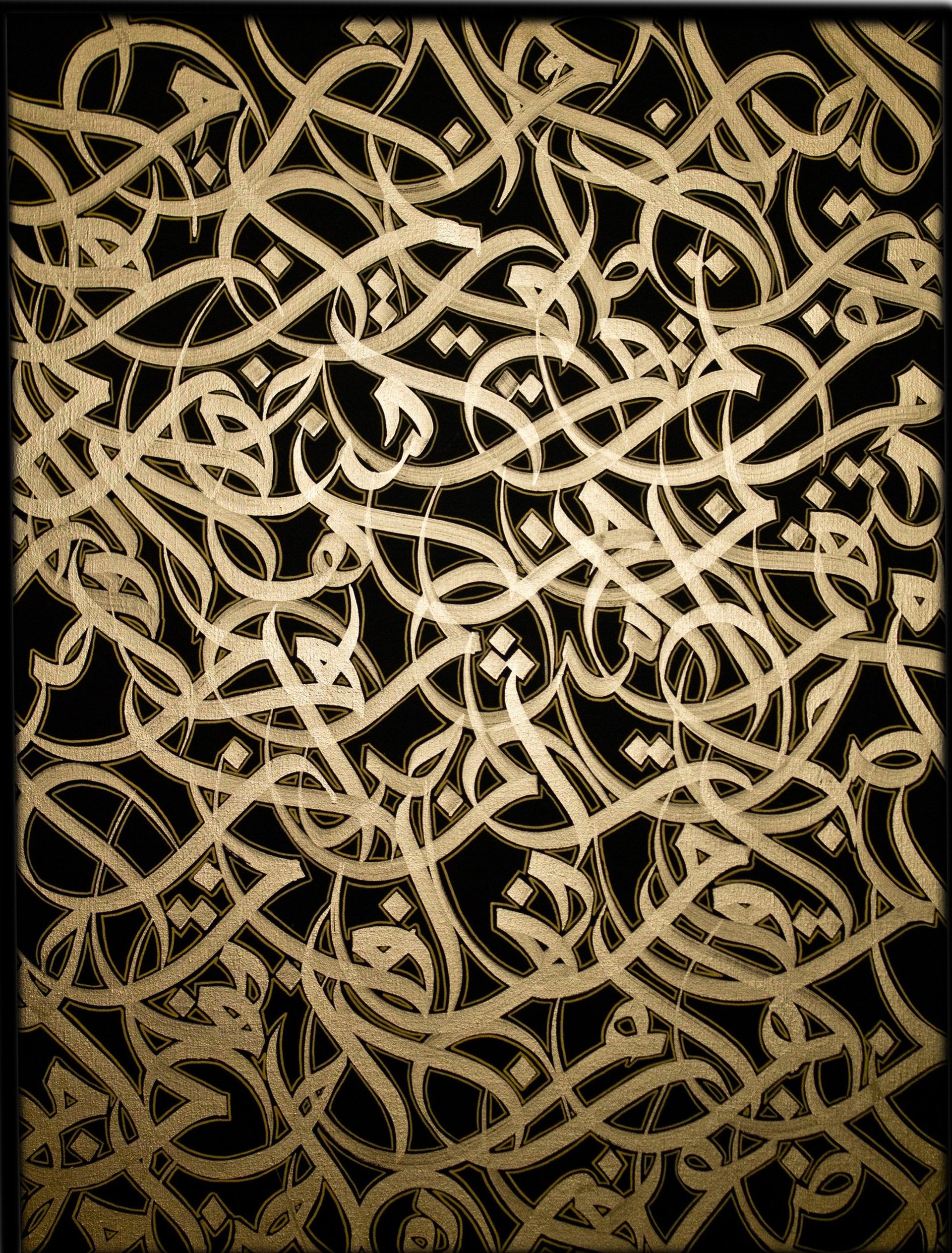

Un troisième type de coufique est le « coufique tressé », ou natté, dont les hampes dessinent des entrelacs parfois complexes.

Le « coufique géométrique », quant à lui, s'inscrit généralement dans un carré posé sur la pointe, qui prend le nom de banna'i en persan. Il est utilisé fréquemment comme décor d'architecture. En général, ce sont les noms de grands personnages de l'islam (Ali, Mahomet) ou celui de Dieu (Allah) qui sont répétés. Une inscription répandue au Maroc est ainsi Barakat Muḥammad (بركة محمد, « la bénédiction de Mahomet »)3. Souvent, de par ses caractères imbriqués et son extrême géométrisation, le kufique géométrique est quasi-illisible, mais l'intérêt n'est pas sémantique, il tient dans le décoratif. De fausses épigraphies, que l'on nomme « pseudo-épigraphies » sont même parfois utilisées, dans un but purement esthétique.

L'écriture cursive

Plus déliée et plus souple, l'écriture naskhi, qui apparait vers le xe siècle ne contient pas de caractères anguleux, ce qui ne l'empêche pas de prendre de nombreuses formes différentes. La proportion des lettres s'établit à partir du Alef, une lettre constituée d'une simple barre verticale.

Les écritures cursives, étant de nature plus rapides, convenaient aux besoins administratifs et permettaient une reproduction accrue de corans.

Dans les textes, six styles d'écriture sont en général distingués, mais sans que des exemples en soient montrés. La difficulté est donc de différencier ces styles et de leur donner le bon nom.

Exemple de naskhi dans un manuscrit médical (Livre de Dioscoride) du xive siècle.

Le naskh, ou naskhi, est une écriture cursive simple, utilisée dans les correspondances avant que les calligraphes s'en emparent et l'utilisent dans les Corans. elle est à la fois fine et souple, sans accent particulier, et se caractérise par une grande lisibilité.

Le thuluth est une écriture plus monumentale, énergique, aux hampes étirées. Elle est surtout employée par les mamelouks, aux xive et xve siècles. Le nom de cette écriture suggère qu'elle s'appuie sur des rapports de trois.

Le tawqi' apparait déjà sous le règne des califes abbassides, qui s'en servent pour signer des actes officiels. Avec ses hampes étirées et ses larges courbes sous la ligne principale, elle est restée une écriture de chancellerie peu usitée.

Le riqāʾ, qu'il ne faut pas confondre avec la riq'ah, est une version miniature du tawqi', également très peu utilisé.

Le muhaqqaq est une écriture ample, alerte. Les terminaisons des lettres sont allongées et leurs courbes aplaties soulignent le texte.

Le rayhani est une version miniature du muhaqqaq.

La riq'ah ou ruq'ah, par contre, est un style clair et lisible aux lettres courtes et grasses, convenant à l'écriture cursive quotidienne ou aux titres de grand format.